青函トンネルは車やバイクで通行可能?料金・所要時間・距離を詳しく解説!

観光・カルチャー

2023/12/18更新

北海道と青森を繋ぐ「青函トンネル」は、津軽海峡の海底を走っているトンネルで、交通機関を通るトンネルとしては、日本一の長さを誇ります。その青函トンネルは、「車やバイクで通行は可能なのか?」と疑問を抱く方も多いでしょう。そこで青函トンネルの特徴や歴史などをご紹介します。青函トンネルのおさらいをしながら解説していきましょう。

この記事の目次

- まずは青函トンネルの特徴や概要からおさらい

- 青函トンネルの歴史

- 青函トンネルは車やバイクで通行できる?

- 青函トンネルを通る方法

- 青函トンネルではなくフェリーでの移動も人気

- 青函トンネルやフェリーの料金は?

- 青函トンネルやフェリーの所要時間は?

- 青函トンネルは今後車やバイクで通行できるようになる?

- 青函トンネルを通る前に行きたい!青森&函館のおすすめスポット6選

- 青森市文化観光交流施設 ねぶたの家 ワ・ラッセ

- 青森県観光物産館アスパム

- アウガ新鮮市場

- 函館朝市

- 函館市青函連絡船記念館摩周丸

- 旧函館区公会堂(函館市重要文化財)

- 青函トンネルは車ではなく新幹線でしか通れない!

目次を開く ▼

まずは青函トンネルの特徴や概要からおさらい

北海道・青森などをつなげる4種のトンネルの複合体のこと

青函トンネルは、青森と函館を繋ぐ鉄道専用のトンネルです。青森と函館の頭文字をひとつずつ合わせて「青函トンネル」と名づけられました。北海道と青森を結ぶ青函トンネルは、4種類のトンネルが複合されたトンネルとなっています。最も大きい本坑は鉄道が駆け抜けていき、青函トンネルの管理のための作業坑、建設に使われていた先進導坑、本坑と作業坑を結ぶ連絡誘導路からなっています。

全長は53.85kmで深さは世界一

青函トンネルの全長は53.85km。鉄道などの交通機関として使われているトンネルの中で、世界で2番目に長い鉄道トンネルとなっています。大変な長さを誇っている青函トンネルは、日本一長いトンネルなのです。

青函トンネルの深さは、海水面から240mほど下、つまり、海底から100mほど下まで掘削されています。この深さは、全世界のトンネルの中でも一番深いのです。深さ世界一を誇る青函トンネルですが、開通当初は長さも深さも世界一を誇っていました。

地震などの防災対策も厳重

青函トンネルは、世界一深い場所にあることから、防災対策は厳重にされています。地震に対する強化ですが、常に多くの監視センサーや監視カメラが設置されており、大きな地震が起こってしまった場合は、時間をかけることなく、停止措置。北海道南西沖地震などの大きな地震でも、崩壊することなく、現在に至っています。

海底の深い場所にある青函トンネルは、火災対策も厳重で、トンネル内は終日禁煙となっています。そして、火気の使用は厳禁です。一般的なトンネルとは違い、感度の高い熱感知器や煙感知器が、いくつも設置されており、少しの煙でも反応するので、すぐに列車が停止します。

青函トンネルの歴史

建設計画は第二次大戦前に開始

青函トンネルの建設計画は、第二次世界大戦前よりもずっと前から浮上していたとのことで、一番古い構想では、大正12年に鉄道トンネル計画が出ていたそうです。青函トンネルの建設を実現するための調査は1946年になってからで、戦後すぐに行われたそう。

本格的な建設開始は1961年

青函トンネルの建設計画が浮かび、調査を始めていきます。本格的な建設開始となったのは1961年。青函トンネルの掘削が始まり、北海道の陸地へと進んでいきます。本坑が貫通するまでにかかった時間は21年。途方もない時間をかけて工事が進んでいったのです。青函トンネルの本坑貫通までに関わった作業員は1,200万人。出水や落盤事故などで34人もの犠牲者も出てしまいました。

完成は1988年

青函トンネルが完成し、試験走行などを繰り返し、開業したのが1988年。北海道側からの一番列車は、「はつかり10号」。盛岡行きの急行列車でした。32分で青函トンネルをくぐり抜けていったそうです。青函トンネルが開業したその日の夕方、青森と北海道から最後の便が出発。青函連絡船は1908年以来の歴史に幕を下ろすこととなりました。

青函トンネルは車やバイクで通行できる?

車やバイクで通行できない理由

青函トンネルは、列車の通行はできるのですが、車やバイクが通行できないのです。通行できない理由は、建設計画が上がった際に鉄道用として話が進んでおり、車やバイクなどの一般車両の走行を想定して設計していないためです。青函トンネルの保守点検をする巡回車のみ、走行可能となっており、一般の開放はありません。

小型の折り畳みバイク・自転車ならば持ち込み可能

青函トンネル内は、車やバイクなどの車両の走行はできませんが、北海道から青森へ運ぶ手段を選ぶ必要があります。フェリーに車やバイクを積み込んで津軽海峡を渡る方法があります。どうしても列車で運ぶことを考えるのであれば、小型の折り畳みバイクや自転車であれば、持ち込むことができるものもあります。持ち込む際は、そのままの状態で持ち込むことができないので、折りたたんで固定し、専用の袋に入った状態を維持するのが条件です。

青函トンネルを通る方法

新幹線や寝台特急を利用しよう

深さも長さも大規模である青函トンネルを通るためには、列車を使うほかありません。旅客鉄道として青函トンネルを通過できるのは、「北海道新幹線」と「TRAIN SUITE 四季島」(トランスイート しきしま)のみとなっています。北海道新幹線であれば、通年、青函トンネルを通過することができますので、青函トンネルを通過するのが一番の目的なら、北海道新幹線がおすすめです。

寝台特急北斗星や寝台特急日本海が人気でありましたが、北海道新幹線の開通のために、多くの寝台列車が廃止となってしまいました。今では、臨時寝台列車TRAIN SUITE 四季島のみとなっております。TRAIN SUITE 四季島は、人気がとても高いため、予約を取るのが困難な状況です。

寝台特急「TRAIN SUITE 四季島」の特徴

「TRAIN SUITE 四季島」は、JR東日本が運航する周遊型寝台列車です。TRAIN SUITE 四季島は、期間限定で運行されており、日本全国、さまざまな区間を走行しています。もちろん、北海道・青森間を運行するコースもあり、青函トンネルを通過します。

TRAIN SUITE 四季島は、「和モダン」が特徴。木材や漆、和紙などの古くから日本にある素材を使って伝統を生かし、機能的であったりニーズに合わせたりしながら、非日常を演出するデザインになっています。10両編成でありながら、出入口は5両目の1カ所。ホテルのエントランスを意識して、広がる空間、非日常感、感動を醸し出す空間が演出されています。

DININGしきしまでは、沿線各地の旬の素材を使った料理を味わうことができますし、展望車は先頭と最後尾にあり、迫力のある景色を眺めることもできます。掘りごたつのある和の空間で、ゆったりとくつろぐことができるなど、落ち着いた空間でありながら旅を意識できるのが魅力。

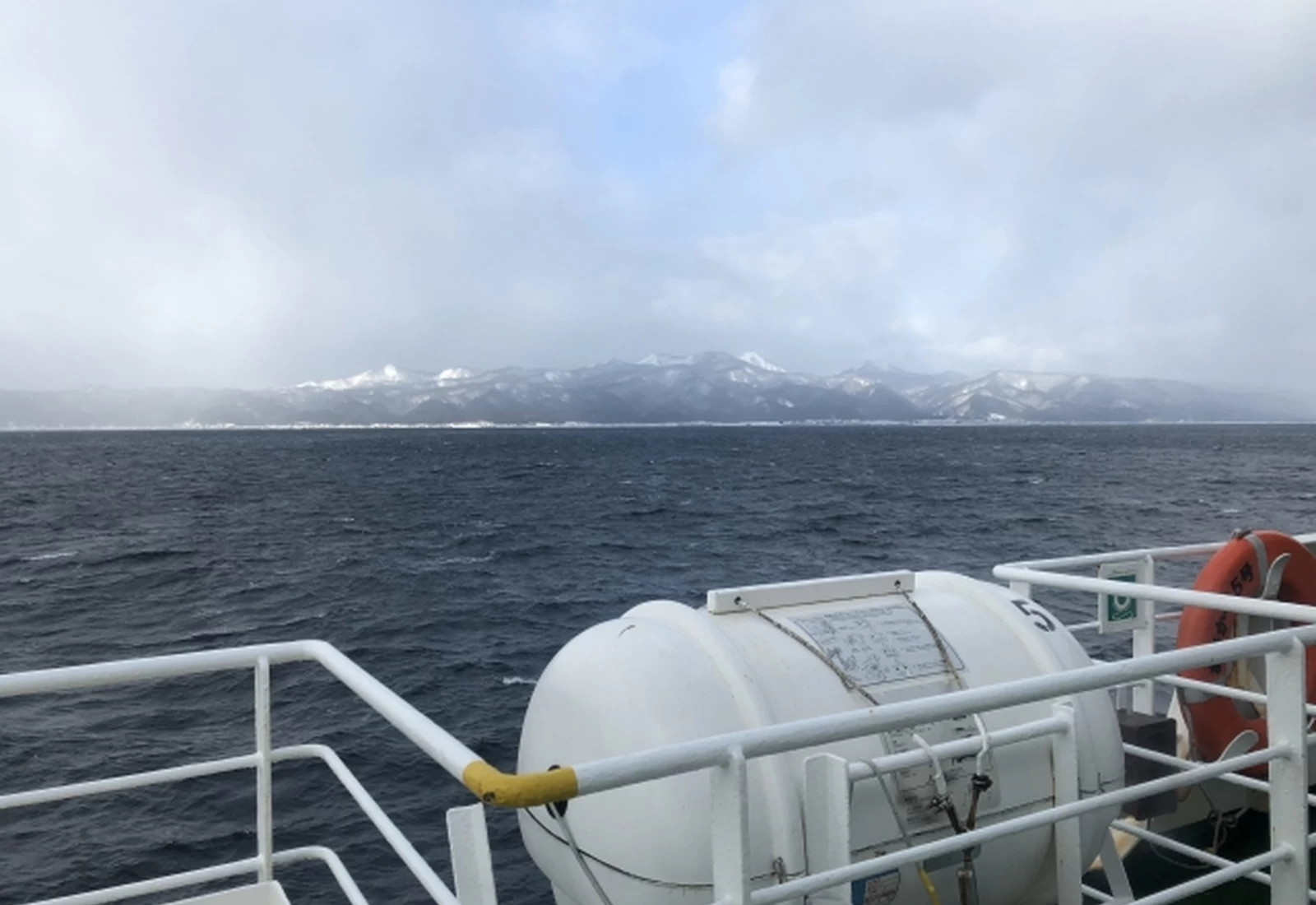

青函トンネルではなくフェリーでの移動も人気

フェリーならではのメリット

青函トンネルは車で通ることができず、鉄道のみの通行となります。ほかの移動手段を考えるのであれば、飛行機とフェリーとなります。飛行機は、北海道から青森へ発着する便があるかにもよります。津軽海峡を縦断する形で移動することができるので、フェリーを選択される方も少なくないです。フェリーのメリットは、飛行機よりも料金が控えめであること、便によってはペットの同伴も可能ということです。

フェリーなら車やバイクの持ち込みも可能

車やバイクなどの車両を積み込んで一緒に移動することができるのも、フェリーの大きなメリットと言えます。自分の車両でドライブやツーリングなどを楽しむのであれば、フェリーがおすすめです。愛車とともに旅を楽しみましょう。

津軽海峡フェリーの特徴

津軽海峡フェリーは、函館・青森・大間の3カ所にターミナルがあります。函館から青森の間を海を縦断して移動。自動車やバイクなどの車両を入れることができるほか、愛犬のためのドッグルームや一緒に過ごすことができるプライベートドッグルームもあり、船旅を快適に過ごすこともできます。ドッグルームは事前予約が必要なので、早めの予約がおすすめです。津軽海峡フェリーは全船にWi-Fiを完備しているので、パソコンやスマートフォンなどの操作も、データ量を気にしないで使えます。

青函フェリーも、自動車やバイクなどの車両を入れることができますし、接続時間と回数に制限がありますが、Wi-Fiを使うこともできるので、パソコンやタブレットなどの使用も可能です。ペットとの乗船は可能ですが、ペット用ルームなどが無いため、車内で待機となります。船種にもよりますが、シャワールームや喫煙室、バリアフリーエレベーターや昇降機なども用意されています。

青函トンネルやフェリーの料金は?

青函トンネルのおおよその料金

北海道新幹線は、本数が1時間に1本の運行があります。基本的には、全席指定となっており、従来の新幹線のような自由席はありません。北海道新幹線を使って、青函トンネルを通過するためのおおよその料金ですが、新函館北斗駅から新青森駅間で、最も安い料金は普通指定席で7,520円、グリーン席9,790円、グランクラス15,030円となります。

フェリーのおおよその料金

青函トンネルではなく、フェリーで津軽海峡を渡る場合は、期間と客室のグレードによって料金が変わることを念頭に置いておく必要があります。

津軽海峡フェリーの場合、通常期間であるA期間、年末年始はB期間、ゴールデンウィークはC期間と分かれており、料金が変わっていきます。A期間の料金の場合ですと、スタンダード2,860円、ビューシート3,400円、コンフォート3,950円、スイート5,630円です。車を積み込む場合も、A期間・B期間・C期間のそれぞれ料金が違い、車両の大きさで変動します。軽自動車のA期間で16,400円、6m未満19,760円です。

青函フェリーの場合は、通常期(10月から5月)と繁忙期(6月から9月)に分かれております。通常期は2,100円、繁忙期は2,600円です。個室は6,500円となっており、通年、同じ料金で利用することができます。車やバイクも積み込む場合も、通常期と繁忙期で料金が分かれており、車両の大きさによって料金が変わってきます。車の全長4m未満の場合は通常期14,900円、繁忙期18,600円です。

青函トンネルやフェリーの所要時間は?

青函トンネルの所要時間

新函館北斗駅から新青森駅まで移動するために必要な時間は、最速で約57分です。1時間に1本のペースで運行しているので、気軽に出かけやすいという印象を受けます。

フェリーの所要時間

フェリーの移動時間ですが、津軽海峡フェリーの場合ですと、函館発の始発は3:20発・到着7:00、最終便は22:05発・到着は翌1:45です。約3時間40分の移動となります。青函フェリーでは、函館発の始発は2:00発・到着5:50、最終便は23:30発・到着翌3:20と約3時間50分の移動時間です。

青函トンネルは今後車やバイクで通行できるようになる?

車道付きの第2青函トンネル構想はある

現段階では、鉄道専用となっている青函トンネルを車で通行することはできませんが、「青函トンネルを車で通るようにすることはできないものなのか?」という声は昔から聴かれています。そういった声が上がっていることもあって、議論は進められているようです。

既存の青函トンネルを北海道新幹線専用として使うことで、新しい青函トンネルは、貨物と自動車専用道路の2本を建設して、送電線やパイプラインの設置ということも構想にあるようです。第2青函トンネル構想が実現すると、北海道から九州までを車で行き来することができます。

「2階建て」高層を望む声も

すべての車両を通行できるようにするために、2階建てにしたらいいのではないかという案も出ています。鉄道は単線、道路は自動運転車限定に、自動運転できない車は自動運転トラックに積むなどをするという案。いわゆる、シールドトンネルというものを建設したらどうかという話があるのです。2階建てのトンネルという要望があることから、このような構想が出ています。

青函トンネルを通る前に行きたい!青森&函館のおすすめスポット6選

青函トンネルは、新幹線を使うことで通行することができます。せっかくですから、そのまま足を延ばしてお出かけスポットに立ち寄ってはいかがでしょうか。青森・函館のおすすめ観光スポットを、厳選してご紹介します。気になるスポットがあれば幸いです。

青森市文化観光交流施設 ねぶたの家 ワ・ラッセ

迫力満点のねぶたをいつでも体感できるスポット

JR青森駅から近い場所にあり、1年を通してねぶたを体感できるスポットです。ねぶた祭で実際に使われた大型ねぶた5台が展示されている「ねぶたホール」や、お囃子の練習などに使える「交流学習室」などがあり、青森ねぶた祭の伝承と保存の拠点となっています。ハネト体験やお囃子の演奏などが体験できるのも魅力。

青森市文化観光交流施設 ねぶたの家 ワ・ラッセ

- 住所

- 青森県青森市安方1丁目1-1

- アクセス

- JR青森駅からすぐ

- TEL

- 017-752-1311

- 営業時間

- 通年9:00~17:30(閉館18:00)、5~8月は~18:30(閉館19:00)、ショップは~18:30(5~8月は~19:30)、レストランは11:00~19:00、5~8月は~20:00、(閉店、時期により異なる)

- 定休日

- 無休 12月31日~翌1月1日休、8月9~10日は点検期間休

- 料金

-

入場料=大人620円、高校生460円、小・中学生260円/

10名以上の団体は大人550円、高校生410円、小・中学生230円、障がい者手帳持参で本人と同伴者1名無料 - 駐車場

- あり/80台有料

1時間220円、以後30分ごとに110円、バスは1時間1070円、以後30分ごとに510円、ねぶたミュージアム・ねぶたホール利用で1時間無料

バス7台可、障がい者専用あり、3台

青森県観光物産館アスパム

青森の特産品を扱う物産館

地上15階建て、高さ76mの建物は、正三角形をしたユニークな形をしており、Aの形がモチーフになっています。青森市街、陸奥湾や八甲田山などを一望できる展望台(有料)や、パノラマ映像を楽しめる3Dシアターのほか、青森の特産品をたくさん取り扱っており、県内でも最大級の品揃えが魅力。青森観光で訪れた際は、ぜひ立ち寄ってほしいスポットです。

青森県観光物産館アスパム

- 住所

- 青森県青森市安方1丁目1-40

- アクセス

- JR青森駅から徒歩8分

- TEL

- 017-735-5311

- 営業時間

- 通年9:00~22:00(店舗により異なる)

- 定休日

- 無休、1月は第4月~水曜 12月31日休

- 料金

-

アスパム、ワ・ラッセ、八甲田丸共通券=1300円/展望台=400円/A券(パノラマ映画、展望台セット)=大人800円、中・高校生600円、小学生400円/

10名以上の団体は1割引、障がい者手帳持参で無料 - 駐車場

- あり/150台有料

1時間220円、以後30分ごとに110円

アウガ新鮮市場

地元産で活きの良い海産物や青果の専門店が並ぶ

地元で採れた新鮮で活きの良い海産物や青果の専門店が約80も並びます。地元産なので安さも味も負けないのが魅力。青森市民の台所といわれているだけあります。海産物や青果のほか、精肉や干物、和菓子、地酒など、多くの食材を扱っている。新鮮な食材を使った料理を館内レストランで食することもできるので、ここで朝ご飯を楽しむのもアリです。

アウガ新鮮市場

- 住所

- 青森県青森市新町1丁目3-7アウガ B1階

- アクセス

- JR青森駅からすぐ

- TEL

- 017-718-0151

- 営業時間

- 通年5:00~18:30

- 定休日

- 不定休

- 料金

- 店舗により異なる

- 駐車場

- あり/522台有料

30分110円、以後30分ごとに100円

函館朝市

函館駅から徒歩1分の好立地!

函館朝市は、約250軒ものお店が軒を連ね、鮮魚を中心に、青果やお菓子、珍味など、函館の美味しいものが集まります。どんぶり横丁では、鮮度抜群の海産物を使った海鮮丼などを味わうことができますし、食後に自家焙煎した美味しいコーヒーを飲むのもおすすめ。函館を訪れたら必ず行っておきたい、人気のスポット。

函館朝市

- 住所

- 北海道函館市若松町9-19

- アクセス

- JR函館本線函館駅からすぐ

- TEL

- 0138-22-7981

- 営業時間

- 通年

5:00~14:00過ぎ(時期、店舗により異なる) - 定休日

- 店舗により異なる

- 料金

-

海鮮丼=1500円前後/自家焙煎珈琲=400円/ブレンダーアイス=450円(レギュラー)/モチる=550円/かにまん=450円(1個)/イカ釣り体験=1000円前後/

変動あり、各店舗へ要問合せ - 駐車場

- あり/53台 有料

20分100円(朝市連合会加盟店で2200円以上の利用で1時間無料)、16:00~21:00は1時間100円、21:00~翌6:00は駐車場により異なる

朝市駅前駐車場17台、朝市駐車場36台

函館市青函連絡船記念館摩周丸

実際に運行されていた青函連絡船を利用している資料館

昭和の時代に活躍した青函連絡船。1988年の最終日まで実際に運行していた「摩周丸」を利用した資料館です。海に浮かぶ資料館の内部は、操舵室や無線通信室は、当時のままの状態で見学が可能。海原を景観できる3階のサロンは注目のスポット。4階の座敷席が復元されており、当時の船旅を垣間見ることができる。

函館市青函連絡船記念館摩周丸

- 住所

- 北海道函館市若松町12番地先

- アクセス

- JR函館本線函館駅から徒歩4分

- TEL

- 0138-27-2500

- 営業時間

- 通年8:30~17:00(閉館18:00、11~翌3月は9:00~16:00<閉館17:00>)

- 定休日

- 無休 船舶検査、特別清掃等による臨時休あり

- 料金

-

大人500円、小・中・高校生250円、未就学児無料

市内在住の障がい者は函館市発行のカード提示持参で入館料無料、市内在住の60歳以上は函館市発行のカード持参で半額 - 駐車場

- なし/

「函館駅前広場駐車場」と函館駅西口前の「函館市若松町駐車場」が利用可能(2時間まで無料)

旧函館区公会堂(函館市重要文化財)

明治時代の洋風建築の代表とも言える建物

函館港を見下ろす高台に建っている旧函館区公会堂は、明治43年に建てられた植民地時代の伝統的建築様式です。ブルーグレーとイエローの色合いは、人々の目を惹きつける美しさ。木造の洋館は保存状態が良いこともあり、昭和49年に重要文化財に指定され、現在に至っています。華やかなのは外観だけではなく、内観も素敵で、貴賓室や130坪の大広間、豪華なシャンデリアなど、見どころも満載。

旧函館区公会堂(函館市重要文化財)

- 住所

- 北海道函館市元町11-13

- アクセス

- JR函館本線函館駅から市電函館どつく前行きで10分、末広町下車、徒歩7分

- TEL

- 0138-22-1001

- 営業時間

- 通年9:00~17:30、土~月曜は~18:30(11~翌3月は~16:30)

- 定休日

- 無休 臨時休あり、12月31日~翌1月3日休

- 料金

- 入館料=300円、大学生以下150円/衣装レンタル(30分)=2500円~/

- 駐車場

- なし

青函トンネルは車ではなく新幹線でしか通れない!

青函トンネルを通過する手段は、北海道新幹線のみとなります。車やバイクでの通行はできませんが、いつか、それらの交通手段で通行することができる未来があるかもしれません。20年以上の工期を経て完成し、生活を大きく変えるきっかけとなった青函トンネル。トンネル建設に携わった方への思いを馳せながら通行してみてはいかがでしょうか。北海道新幹線を利用して函館や青森に訪れた際、駅周辺の観光スポットにも足を運んでみるのもおすすめです。

掲載情報の一部の著作権は提供元企業等に帰属します。Copyright MAPPLE, Inc.